你知道吗?池州在古代竟然拥有一段被时光掩埋的金融传奇!

1980年10月,原贵池县灌口乡江村东秋浦河西岸(今贵池区殷汇镇)发现了两件秦半两钱铜范。这一发现,证实了早在秦朝时期,池州地区就已具备规模化铸币能力。

公元前221年,秦灭六国,一统天下。当时,形态各异、重量悬殊的六国旧币,如布币、刀币、圆钱、蚁鼻钱等依然广泛流通,不仅影响整体经济发展,还可能削弱统治基础。为巩固中央集权,秦朝废除六国旧币,将货币铸造和发行权收归国有,推行黄金为上币、圆形方孔铜币为下币的二等制货币体系。秦半两钱由此成为官方货币,在全国范围内流通。

池州市博物馆研究馆员张邦启介绍道,秦半两钱的出现,是中国货币发展史上的一个里程碑,具有非凡的历史意义。20世纪80年代,在我市被发现的两件秦半两钱铜范,经专家鉴定为国家一级文物,目前都珍藏在池州市博物馆,是该馆的镇馆之宝。

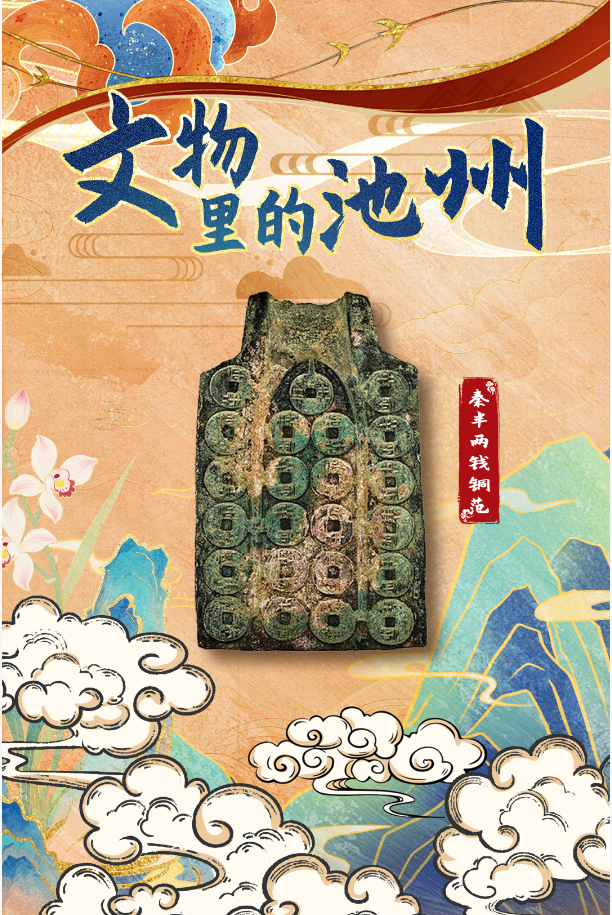

秦半两钱铜范

这两件宝贝长什么样?它们造型规整,纹饰精美,整体由铜锡铅合金铸成,呈长方形,上宽下窄,分别排列着23个、15个钱槽,其钱槽、钱文和提耳基本一致,至今保存完好。

“秦半两钱铜范,实际上就是秦朝时期用来铸造‘半两’铜钱的青铜模具。”张邦启指着其中一件铜范告诉记者,这件范长22.5厘米,重2.4千克;范面由两道浇铸沟分开,两边各一行,每行六个钱槽;中间两行并列,每行五个钱槽;范面顶部有一个钱槽,共有23个钱槽。它的背面有一对长方形提耳,工匠铸造钱币时,把铜液倒入范中,提耳便于拿放。

秦半两钱是圆形方孔钱,一枚重半两(十二铢),约为现在的8克。钱文“半两”二字为小篆体,由秦朝丞相李斯亲笔题写。这种圆形方孔钱蕴含了中国古代“天圆地方”的宇宙观。因便于携带、流通和储藏,此后2000多年,我国古代钱币基本都沿袭了这种造型。

小小的铜钱居然有这么深厚的文化内涵,不禁让人啧啧称奇。但令人费解的是,池州何以成为秦半两钱的铸造地?

“我们池州多铜矿啊!早在春秋时期,吴、楚两国就因争夺铜矿资源多次交战。而且,境内冶铜的历史也很悠久,根据一些出土文物和相关史料记载,池州青铜采冶史甚至可以追溯到商代,这些都为秦半两钱的铸造奠定了坚实基础。”市委党史和地方志研究室副主任李运动表示,另外,池州紧邻长江,水路运输发达,有利于将铸好的钱币运送到全国各地。可见,大秦帝国的金融命脉,在当时竟也离不开池州铜水的浇铸。

其实,不只秦朝一代,从三国时期孙吴政权设立梅根冶起,池州就有官署机构用来冶铜铸钱。东晋大诗人陶渊明路过钱溪(“梅根”的别称),唐代大诗人李白的“炉火照天地,红星乱紫烟”、孟浩然的“火炽梅根冶,烟迷杨叶洲”等诗句,无不见证了池州在中国古代经济史上的辉煌。宋太宗年间,池州设立永丰监,每年铸造铜钱二十四万五千缗,相当于两亿四千五百万文钱,铸币量位居全国四大钱监第二……池州的金融史诗这么多年来从未间断。

如今,静静陈列在池州市博物馆玻璃展柜中的秦半两钱铜范,如同一个沉默的讲述者,向世人娓娓道来这座城市昔日的荣光。感谢历史的馈赠,给池州留下了这段不可磨灭的辉煌印记。

扫一扫在手机打开当前页